FESTIVAL DE CANNES.

Del 14 al 25 de Mayo de 2019.

Primeras impresiones de las películas más importantes del festival, en breves comentarios críticos de Carlos F. Heredero, director de Caimán CdC, Àngel Quintana, Jaime Pena, Violeta Kovacsics y Juanma Ruiz, asistentes al evento cinematográfico más importante del mundo.

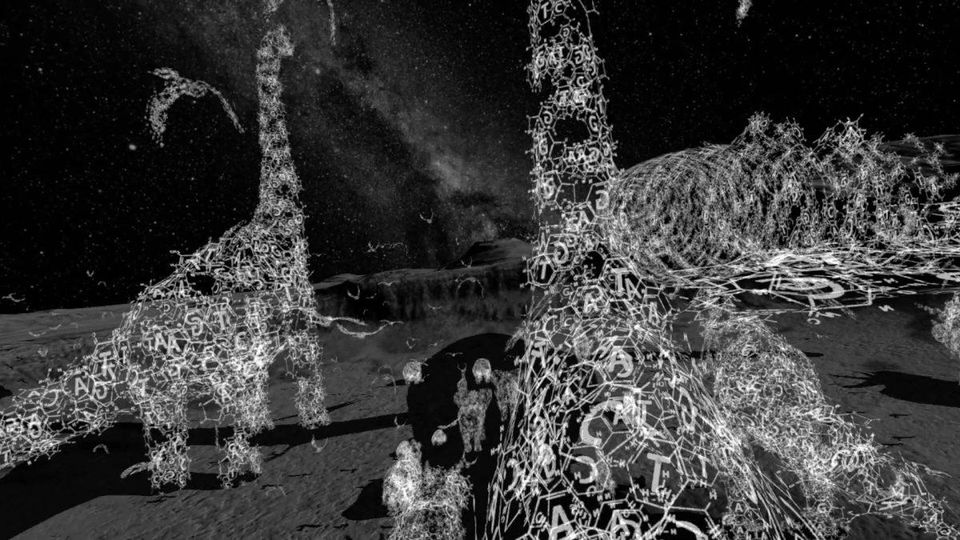

Vuelve el cine de atracciones, la barraca de feria. La realidad virtual puede constituir hoy en día lo más cercano a la experiencia de los espectadores del primer cine… pero cuesta

imaginarse cuáles pueden ser sus aplicaciones o ventajas, si las hubiere, a la narrativa

cinematográfica o, simplemente, a su estética. En relación a los videojuegos son fascinantes, por supuesto. Cuando uno entra en alguna de las tres instalaciones que

conforman Go Where You Look! Falling Off Snow Mountain la sensación es la de adentrarse en el universo diseñado por James Cameron en Avatar, sintiéndonos uno de sus personajes, superando las limitaciones del 3D, habitante de un mundo desconocido en el que, efectivamente, puedes ir a donde miras. Por ejemplo, viajar por la superficie de la luna, eligiendo el punto de destino, subiendo o bajando en el aire mientras ‘tu’ sombra se refleja sobre el suelo. Es difícil abstraerse de la idea de que estamos ante poco más que una atracción de feria: ¿dónde está el arte, el cine? Una de las tres instalaciones que componen la muestra, Chalkroom (exhibida en España en la Fundación Telefónica, con ocasión del Festival Rizoma), permite albergar al menos esperanzas en el futuro de la VR como práctica artística. Una construcción laberíntica sostenida en el espacio por la que se puede navegar descubriendo sus distintos itinerarios, sus habitaciones escondidas, es acompañada por las palabras y la música de Anderson. La interactividad proporciona una suerte de habitabilidad para las artes tradicionales (la música, la poesía) que las refuerza, aunque nosotros optemos por salir del laberinto y sobrevolar el exterior como si se tratase de un viaje en torno a Pandora. Jaime Pena

IT MUST BE HEAVEN (Elia Suleiman). Sección oficial

En It Must Be Heaven, el cineasta Elia Suleiman vuelve a posar la mirada sobre su Palestina natal con su estilo de humor hierático y silente, deudor de Jacques Tati. En esta ocasión, propone un viaje lejos de las fronteras del país, para constatar lo bueno y lo malo, lo que separa a Palestina del resto del mundo y lo que la conecta con este. Suleiman se interpreta a sí mismo en un trayecto que va desde su hogar a Europa y Estados Unidos. Quizá lo más interesante de la construcción humorística de It Must Be Heaven sea el equilibrio entre la ironía, la sátira sin concesiones y la ternura: valgan como ejemplo los ciudadanos estadounidenses que, vistos por el cineasta, son todos y cada uno portadores de armas de fuego. ¿Está hablando el autor sobre el mundo exterior o sobre su propio prejuicio? Probablemente sea una suma de ambas cosas. La película saca el máximo partido a las composiciones simétricas y las coreografías con las que hace danzar a los elementos en pantalla, y nada escapa a su filtro bienhumorado; ni la policía, ni el ciudadano de a pie, ni siquiera la industria cinematográfica y todo lo que la rodea (desde la producción a los estudios académicos). Suleiman apuesta por una manera diferente de colocar en el mapa la difícil situación de Palestina, huyendo de la gravedad de tono pero sin eludir la responsabilidad que parece sentir como narrador de cara a sus raíces. Juanma Ruiz

Viaje de ida y vuelta a Jerusalem, pasando por París y Nueva York, el itinerario recorrido por el protagonista de la nueva película de Elia Suleiman (un cineasta palestino interpretado por el propio director) le permite a este creador de mirada impasible –y siempre atónita ante la extrañeza del mundo que le rodea— proponer una nueva reflexión sobre la identidad palestina y sobre su lugar en el mundo. Ciudadano de un país que oficialmente no existe, el cineasta Suleiman viaja a occidente (a Europa y a Estados Unidos) para preguntarse cómo el extrañamiento y la extraterritorialidad de la identidad palestina pueden mirarse en el espejo de la extrañeza social y cultural de los países que visita, en los que su penetrante mirada sabe encontrar el absurdo y el surrealismo que nosotros, habitantes de un universo que se cree el centro de mundo, casi nunca acertamos a ver. Como en sus anteriores películas, Suleiman no construye un relato propiamente dicho, sino que concatena sucesivas set pieces (muy diferentes entre sí) bajo las cuales apenas resulta discernible un tenue hilo conductor o narrativo. Su personaje permanece impertérrito y silencioso: apenas el arqueo de una ceja, un fugaz gesto mecánico, una sutil mímica, una mirada fija o la única y breve frase que dice en toda la película (“Soy palestino…”) delatan con sorprendente eficacia su propio pasmo ante un universo que su puesta en escena acaba por desvelar tan extraño como se siente él mismo en su país y fuera de su país. Suleiman recupera con este film personalísimo los mejores acordes de su cine. Carlos F. Heredero

Elia Suleiman observa el mundo con la misma perplejidad con la que Buster Keaton observó su época. Es un ser silencioso que, si no fuera porque es más bajito, incluso podría hacernos recordar a Monsieur Hulot. Su relación fronteriza con el espacio podría hacernos recordar incluso el absurdo de Becket y toda su herencia teatral. La diferencia es que Elia Suleiman es Palestino, ha rodado muy pocas películas y las tres obras que componen su filmografía anterior pasaban en Palestina. En It Must be Heaven, Suleiman viaja. Abandona su país para ir a Paris y después desplazarse hasta Nueva York. Durante su trayecto casi no habla, la única vez que pronuncia algo es para decirle a un taxista neoyorquino que él es de Nazareth y su nacionalidad es la Palestina. El taxista lo mira perplejo porque los palestinos forman parte de una mitología y quizás no están en el mundo real. It Must be Heaven es una reflexión sobre la desterritorialización y la crisis identitaria. Suleyman es de un lugar, pero para muchos es de un no lugar y con su película quiere demostrarnos que los no lugares están en todas partes. En Paris se encontrará con una sociedad bajo el control policial por miedo a los atentados y algo le acercará a su experiencia vital en su ciudad natal. En Nueva York se encontrará con la gente que pasea por la calle con armas, fusiles y bazokas. La sociedad de la opulencia es también la sociedad de las armas. Y en un estudio de cine un actor mejicano le dirá escandalizado que querían contratarle para hacer una película sobre Hernán Cortes hablada en inglés. ¿La falta de identidad y de espacio territorial es un problema únicamente del pueblo Palestino que perdió su identidad bajo la mirada de Israel o estamos en un mundo en el que no tenemos lugar? Cómo podemos recuperar algo de nuestras raíces en un mundo que las ha perdido todas? Suleiman pasea, observa, no ríe, no llora, no grita, no se emociona. Únicamente mira. Àngel Quintana

MEKTOUB MUY LOVE: Intermezzo (Abdellatif Kechiche). Sección oficial

Segunda parte de una trilogía iniciada con Mektoub, my Love. Canto Uno (2017), la nueva realización del autor de La vida de Adela (2013) se compone exclusivamente de dos fragmentos: cuarenta minutos iniciales de conversaciones en una playa entre los jóvenes protagonistas y casi dos horas de baile y de música dentro de una discoteca en la que los personajes danzan con plena conciencia de su sensualidad, sudan, exploran su libido, se miran con deseo y cruzan miradas sin cesar, mientras Abdellatif Kechiche filma una y otra vez, hasta la extenuación y con planos detalle expresamente dedicados a ellos, los culos en movimiento frenético de las hermosas jóvenes que bailan en la pista o con las barras de las gogós. Entre medias se inserta, porque sí (sin motivación argumental o dramática ninguna, sin antecedentes ni consecuencias), un paréntesis durante el que, dentro del lavabo, una chica y un chico se entregan a un cunnilingus salvaje y desaforado, filmado de manera explícita y con todo detalle, durante exactamente doce minutos. No hay relato, ni progresión dramática ninguna. Con toda evidencia, no es esa la búsqueda de un film donde la notoria capacidad de su autor para la captura de la fisicidad de los cuerpos (en la dimensión más cercana a Maurice Pialat que puede tener este concepto) se despliega en todo su esplendor.

Por lo demás, si se trata de ‘abolir la temporalidad del relato’, de ‘romper con la narratividad tradicional’ o de objetivos parecidos (como sugieren algunas de las lecturas que se han hecho del film), el problema es que –como pasaba también en la película de Albert Serra— solo queda aquí la repetición mecánica de un ensimismamiento: las mismas canciones repetidas una y otra vez, los mismos culos de las chicas (nunca de los chicos) en planos y más planos que solo hablan de la mirada deseante del cineasta. Las escenas y los planos duran lo que duran sin generar ninguna otra cosa que su propio narcisismo. Como muy bien ha explicado Sergi Sánchez, “nunca se tiene la sensación de que la película necesite desarrollarse en tiempo real, ni siquiera que ese tiempo sea orgánico”, porque lo único que se transmite es la impresión de que estamos ante un material en bruto, repetitivo, informe, sin pulir y sin construir, sin capacidad para generar la durée (la experiencia sensorial del tiempo) que debería estar asociada a un ejercicio supuestamente radical de captura de la verdad del momento y de la fisicidad de los cuerpos. En consecuencia, la interminable secuencia de la discoteca (igual que antes la de la playa) no alcanza ningún tipo de organicidad expresiva más allá de una patológica reiteración en la mostración de los culos femeninos, mientras que –con flagrante criterio machista y patriarcal— el cineasta no solo no se ocupa nunca de la anatomía masculina (como si los chicos no bailaran en esa discoteca), sino que mide al milímetro sus encuadres para dejar fuera de plano el pene y el culo del chico que se levanta desnudo de la cama, en la última secuencia, mientras que la chica queda tendida allí con el culo en primer término y con la cámara frente a él, claro está.

La película dura tres horas y media (después de haberse anunciado con más de cuatro), pero podría durar la mitad, el doble o el triple, porque sería exactamente la misma y porque daría lugar a las mismas lecturas sobre la supuesta ‘transgresión de la narratividad’. Pero también porque carece de construcción interna y porque, con toda evidencia, ha llegado a Cannes sin créditos y recién salida de un montaje apresurado que solo desde un extraño fetichismo acrítico (claramente masculino) puede hacer abstracción de la cosificación fetichista de la anatomía femenina para delectación de voyeurs. Más allá de estas consideraciones, resulta ciertamente difícil saber qué es exactamente de lo que nos quiere hablar Kechiche (un cineasta al que este cronista admira y respeta por los notables logros de sus películas anteriores), más allá de lo bien que se lo debe haber pasado en esta celebración autosatisfecha de su propia mirada. Carlos F. Heredero

En los momentos finales de la primera parte de Mektoub My Love de Kechiche –presentada hace dos años en el festival de Venecia– los personajes van a una discoteca. Están en pleno verano y desde el interior de la pista de baile surgen múltiples pulsiones. Amin, el joven protagonista edificado como un alter ego del cineasta, observa un mundo que no le resulta extraño. Las chicas bailan en top, los hombres intentan ligar y otros miran. La libido atraviesa toda la escena. El sudor de los cuerpos lo empapa todo pero cuando acaba la noche surge el día y con el surgen posibles aventuras pero también la frustración. Abdel Kechiche lograba al final de la película un milagro al establecer una especie de compleja catarsis en la que la imagen revelaba todas las fluctuaciones del deseo. La segunda parte de Mektoub se titula Intermezzo y tiene algo de ritual, de pieza musical situada al margen del relato. Como si con ella el tiempo se parada para construir una serie de imágenes sensuales. Nos encontramos con los mismos personajes de la primera parte, se apunta a una cierta continuación de las historias de amor, pero todo esto resulta insignificante. Quizás, a nivel narrativo lo único que importa es la idea del ‘Mektoub’, el destino al que están condenados algunos personajes, en particular Ophelia que tendrá que casarse cuando llegue el otoño y de la que descubrimos que está embarazada de otro hombre.

En Intermezzo Kechiche radicaliza su método. En los primeros minutos volvemos a la playa donde encontramos a los mismos personajes y a Marie, una chica holandesa. La playa determinada al encuentro. El resto de la película transcurre en el interior de una discoteca. A lo largo de más de tres horas de metraje vivimos una especie de fiesta dionisiaca. Las fiestas en honor a Dionisos tenían como finalidad crear un Edén en el que la pasión por la bebida, la lujuria y el sexo hacían resurgir los instintos primarios de los seres humanos. En Mektoub la discoteca substituye el bosque. La música tecno no cesa de sonar marcando un ritmo mecánico. En la pista de baile hombre y mujeres mueven su cuerpo. Hay en la película una especie de pacto por poner en suspenso el tiempo para capturar el cuerpo, el lenguaje de los culos en movimiento mientras se crea una especie de camino hacia el trance. A diferencia de la primera parte, no existe el juego constante en torno a la frustración o el deseo no correspondido, sino una voluntad de mostrar el espacio de la noche como un camino hace el trance que lleva a una especie de clima orgiástico. Rodada toda la película a lo largo de un día con diferentes cámaras, Kechiche ha acabado montando una obra que lleva al limite su juego con la dilatación temporal, la captura de la sensualidad, el trabajo con el ritmo y el movimiento. Es como si ese apego a la filmación de auténticos fragmentos de vida en estado bruto establecido por Pialat llegara a una especie de manierismo desplazándose hacia el límite. El resultado acaba llevando el cine hacia un cierto límite a partir de la danza. Kechiche establece una conexión con Spring Breakers de Harmory Korine y con Climax de Gaspar Noé o con Liberté de Albert Serra. A partir de una coreografia repititiva e intensa, Kechiche acaba creando un clima embriagado. Una obra fundamental. La gran película de Cannes 2019. Àngel Quintana

ONCE IN TRUBCHEVSK (Larisa Sadilova). Un certain regard

Estamos en un pequeño pueblo situado en Trubchevsk, en el interior de la Rusia profunda. Es una sociedad cerrada que vive de sus rituales, sus vicios y sus pequeños escándalos. En el corazón de esta sociedad Anna conocerá a un camionero del que se enamora y abandona a Yura su marido, con el que ha tenido un hijo. El conflicto dramático es simple y podría resolverse con una escapada sin retorno. De todos modos, estamos en una sociedad cerrada, conservadora que no permite demasiadas escapadas, ni demasiados cambios. Lo único que cuenta es que la vida debe continuar. Larisa Salidova rueda una película pequeña, con cierto sentido del humor y con mucho laconismo. Hay algo que recuerda, de lejos, al universo de Aki Kaurismaki. La diferencia es que el mundo antiguo que el cineasta filandés utiliza para crear una poética del anacronismo, en este caso es un mundo existente en el que el tiempo nunca pasa. Àngel Quintana

SIBYL (Justine Triet). Sección oficial

Radiografía y análisis de una joven sicoanalista reconvertida en creadora de ficción literaria a partir de las experiencias que ella vampiriza de una de sus pacientes (una joven actriz, embarazada del actor junto al que protagoniza una película dirigida, a su vez, por la pareja femenina de dicho intérprete), la nueva realización de Justine Triet (La Bataille de Solferino, Victoria) parte de un guion con múltiples capas y personajes que la cineasta trata de articular para proponer una cierta reflexión sobre las relaciones entre la vida y la ficción o, si se quiere, sobre como el psicoanálisis, la ficción y la vida tienen, todos, un peligroso componente de manipulación de cuantos nos rodean, lo que a su vez abre la puerta a la reflexión metaficcional de la realizadora sobre sí misma en tanto que manipuladora de unos criaturas. El problema del film es que esa compleja estructura se concreta en las imágenes de manera puramente mecánica, que los personajes se comportan como simples marionetas del guion (además de resultar, todos ellos, tan excéntricos como antipáticos, amén de pijos y bastante descerebrados) y que la cámara parece puesta en cada lugar al azar o sin criterio ninguno, por lo que el decoupage no resulta expresivo ni es capaz de ‘hablarnos’ sobre lo que realmente está sucediendo en cada momento. Demasiadas limitaciones, en definitiva, para un film cuya presencia en la sección oficial del festival solo puede entenderse en función de ese insufrible chauvinismo autocomplaciente con el que se programan tantas y tantas cosas en Cannes. Carlos F. Heredero

La leyenda cuenta que en 1954 cuando el escritor Alberto Moravia escribió el despreció se inspiró en Viaggio in Italia de Rossellini y de la experiencia del rodaje en Italia de Ulyses de Mario Camerini. Godard le dio forma cinematográfica y la transformó en la crónica de un rodaje que escondía la historia de una ruptura irreversible. Justine Triet nos habla de una psicoanalista que escribe una novela sobre un rodaje que tiene lugar en la isla de Stromboli. El paralelismo con Moravia/Godard no es gratuito pero el punto de vista feminino de Justin Triet impregna las múltiples capas de la película. La novelista/psicoanalista deberá enfrentarse a una directora engreída, a una pareja de actores en crisis sentimental y a establecer una verdad que, de la película, acabe transmitiéndose en la escritura. Los conflictos que vive a su alrededor acabaran desplazándose hacia sus propios conflictos personales ya que el fantasma que persigue está situado en su mente y tiene que ver con sus propios traumas. Justine Triet rueda su tercer largometraje con una notoria elegancia, abandona el tono de comedia de La batalla de Solferino y de Victoria para centrarse en un trabajo de construcción muy bien diseñado. Su problema reside en que su película quiere transitar por demasiados espacios, desplegarse en demasiadas capas y los diferentes niveles de la autoficción fluyen con la misma intensidad. De todos modos, en el horizonte aparece humeante la figura del volcán que determinó todo el nacimiento del cine moderno. Àngel Quintana.

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS (Yu Xiaogang) Semana de la Crítica

Crónica de la vida de una familia a lo largo de un año, con el marcado paso de las estaciones, la primera película de Gu Xiaogang se desarrolla en la ciudad de Fuyang, repartida entre las dos riberas de un río. Gu toma el título y la inspiración de una pintura paisajista del siglo XIV en rollo de papel y su película tiene algo de saga en la que las peripecias familiares están muy ligadas al propio paisaje. En cualquier caso, un paisaje mutante, sometido a una transformación radical con continuos derribos de edificios. Entre la amalgama de historias sobresale la de Guxi, una de las nietas, que ha decidido casarse con un novio al que la familia no ve con muy buenos ojos (un profesor sin mucho futuro, dicen). A su relación se deben algunas de las mejores escenas de la película, en concreto aquella en la que la cámara los sigue desde el río, mientras ellos pasean por la orilla. El novio reta a Guxi a que él podrá llegar a un determinado punto nadando antes que ella caminando. Se lanza al agua y la cámara lo sigue en paralelo. De vez en cuando vemos a Guxi por el camino, tras los árboles. Transcurridos varios minutos, durante los cuales se va componiendo un fresco del ocio en la ribera fluvial, el novio llega hasta una especie de embarcadero al mismo tiempo que Guxi. Se medio viste y, sin corte alguno, la pareja reanuda su paseo seguidos por la cámara durante otros tantos minutos. El ritmo y el ambiente, sumado a ese esfuerzo físico que implica la natación, proporciona un aire de verosimilitud cercano al documental. El tono es el que impera en toda la película, de una modestia y transparencia poco habituales, despojada de cualquier tipo de retórica visual. Los créditos finales nos avisan de que hemos asistido al “Volumen 1” de una presunta trilogía. Jaime Pena

EL TRAIDOR (Marco Bellocchio). Sección oficial

La figura histórica del mafioso Tommaso Buscetta, cuyas confesiones al juez Giovanni Falcone provocaron la caída y detención de Toto Riina (Jefe del clan de los Corleone, un grupúsculo arribista que se había hecho con el control de la Cosa Nostra siciliana) y condujeron a la captura y juicio de 475 implicados en el famoso maxi proceso de Palermo, protagoniza este nuevo film de Marco Bellocchio, que emerge con fuerza como la mejor película del autor de Las manos en los bolsillos (1965) y En el nombre del padre (1971), al menos desde Vincere (2009). Bellocchio filma el drama, la delación y la colaboración de Buscetta con las autoridades italianas y norteamericanas con enorme fuerza visual y con notable ímpetu narrativo, por más que algunos flashbacks perfectamente prescindibles y ciertos desequilibrios (la desmesurada duración de las secuencias del juicio) impidan que el resultado final sea todo lo redondo que podría haber llegado a ser. La película encuentra enseguida su tono y sus mejores registros, pues ya en la fiesta de apertura la puesta en escena, su fotografía en claroscuro y la fisicidad rugosa de cuerpos y rostros hacen que las imágenes, amén de convincentes, trasciendan el registro meramente realista para empezar a navegar por un expresionista sendero fronterizo con el aguafuerte y con el esperpento sin caer nunca en la vulgaridad exhibicionista y prepotente de la caricatura ‘sorrentiniana’. Pero quizá lo más sugerente de todo es precisamente el punto de vista elegido, que es en todo momento el del ‘traidor’ que da título al film, lo que permite trazar una sugerente radiografía analítica de un personaje complejo, con el que se nos propone a los espectadores que nos identifiquemos sin idealizarlo, sin eludir su responsabilidad criminal y sin disimular todas las ominosas sombras de su biografía, pero también desvelando sus debilidades, sus lealtades y sus emociones sinceras, incluyendo su sentimentalismo cursi de gangster provinciano. El resultado es una notable película que viene a ocupar un lugar de relieve en la filmografía sobre la mafia y que reserva incluso algunas pinceladas para conectar con la mejor tradición del cine de denuncia política en su país, pues tampoco el mafioso Giulio Andreotti (conectado siempre con las cloacas del estado y muchos años primer ministro) se libra de comparecer ante la incisiva cámara de Bellocchio. Carlos F. Heredero

En la crónica negra de la historia italiana surge en la mente de muchas personas el recuerdo del atentado que la Mafia llevó a cabo contra el juez Giovani Falcone en 1992. El juez fue asesinado mientras viajaba con su mujer, su chófer y su escolta por la autopista. El capítulo marcó un antes y un después en la lucha del Estado contra la mafia. Falcone se convirtió en el juez que se enfrentó a las oscuras redes de la Cosa Nostra. Junto a la historia del juez Falcone existe otra historia menos conocida que tuvo como protagonista a Tommaso Buscetta, un hombre que denunció a la mafia, delató a los principales líderes como Pippo Calò o Salvatore Riina que habían abierto una brecha dentro de la organización criminal al negociar con el tráfico de la heroína a principios de los años ochenta. Tommaso Buscetta podría ser considerado como una especie de héroe a la sombra, que proporcionó el nombre de numerosos capos de la mafia, si no fuera porque básicamente fue un traidor y antes había sido un asesino. Marco Bellocchio decide en El traidor contar la historia de Tommaso Buscetta, pero no lo hace como una hagiografía, sino como un intento clave de relatar después de L’ora de la religione o Buongirono notte otro capítulo fundamental de la historia italiana reciente. Bellocchio aprovecha la figura de Buscetta para acabar configurando un retrato preciso y apabullante de cómo funcionaron las cloacas del Estado dentro de la República italiana.

Buscetta murió en Miami el año 2000, consiguiendo su sueño de poder tener una muerte plácida, sin ningún trauma. El hecho podría resultar incomprensible sobre todo si partimos de la idea de que su figura estaba bajo el punto de vista de toda la mafia, la cual había matado previamente a dos de sus hijos. ¿Por qué Buscetta no fue asesinado a pesar de haber delatado y haberse enfrentado en violentos careos con los principales líderes mafiosos? Para Bellocchio la auténtica respuesta a esta pregunta reside en los resortes del Estado y en su funcionamiento. Al inicio de la película, Buscetta ha salido de la cárcel, está vinculado tanto con la vieja mafia tradicional como con la nueva mafia que quiere negociar con la heroína. Sobrevive refugiado en Brasil con su familia y protegido por la organización. Desde su refugio se entera de cómo han sido asesinados algunos de sus colaboradores. En un momento determinado es extraditado de Brasil y llevado a Italia. Frente al juez Falcone empieza a elaborar listas de inculpación. La clave de la historia no reside en el odio que Buscetta siente frente a la mafia, ya que en cierto modo se considera fiel a alguno de sus principios, sino en como es el propio Estado quien le financia su vida y la de su familia con grandes sumas de dinero para poder convertirse en un traidor eficiente. La situación se complica en el momento en el que el juicio a la mafia acaba derivando en un hipotético juicio contra el Presidente de la República, el democristiano Giulio Andreotti acusado de vínculos con la Cosa Nostra. A medio camino entre la crónica de sucesos y el gran relato operístico, Bellocchio va diseccionando la justicia italiana, sus métodos, los espacios más oscuros situándonos a Buscetta en el centro de la tormenta. El resultado es una crónica apasionante, llena de matices, donde además del poder de la mafia se acaba denunciando cómo el Estado no escatima medios para poder llevar a cabo su propia guerra sucia. Una película potentísima. Àngel Quintana

MATTHIAS & MAXIME (Xavier Dolan). Sección oficial

La selección ya casi recurrente del cine de Xavier Dolan en Cannes resulta esta vez más que discutible y nos obliga a preguntarnos, de forma expresa, qué criterio de programación es el que ha conducido a incluir este nuevo film suyo en la sección oficial y competitiva del certamen; es decir, en el escaparate principal del festival. Nada, o muy poco, hay en esta historia de la amistad entre dos chicos jóvenes que consiga trascender su propio enunciado o conferir alguna complejidad o densidad a sus imágenes. Dos amigos que sienten, de forma inesperada, el brote del deseo homosexual sin saber cómo asumirlo y que deben enfrentarse, además, a las siempre complicadas relaciones con sus familias respectivas, lo que permite al cineasta volver a situar de nuevo la relación entre una madre y su hijo como tema bien reconocible de su filmografía. Sin embargo, la puesta en escena no logra casi nunca ir mucho más allá de la ilustración un tanto caprichosa del guion y la reiteración intermitente de secuencias con música, montadas como si fueran videoclips (por lo demás, nada innovadores), acaba por convertirse en un recurso cansino que no hace sino desvelar la falta de consistencia dramática de la historia. La afectación estilística del conjunto se desvela banal y la interpretación casi desvaída de los actores, muy limitados en sus registros, tampoco ayuda nada a elevar el nivel. Carlos F. Heredero

En el festival de Cannes de 2018, Xavier Dolan tenía previsto entrar en la sección oficial con su primera película americana, The Death and Life of John F. Donovan. La película no fue seleccionada ni en Cannes, ni en Venecia y después de pasar por Toronto acabó estrenándose mal en las salas, convirtiéndose en el primer fracaso del ‘niño terrible’ del cine de autor. The Death and Life of John F. Donovan se presentaba como una fábula simple, en la que se dilapidaban algunos de los rasgos del cine de Dolan para contar la historia de la relación entre un actor en crisis y su joven admirador. Matthias & Maxime debe ser vista como la película de una crisis. Dolan decide volver al cine quebequés, hablado en francés, con unos personajes que le son cercanos y jugando con todos los estilemas que le han permitido triunfar en los festivales. Incluso, tal como hacía en Tom a la ferme, decide interpretar la película convirtiéndose en el motor de una historia que avanza en medio de discusiones, fiestas, gritos y ataques de histeria.Matthias & Maxime es una película que no sorprende porque está hecha para gustar a los incondicionales del cine del director. El punto de partida son los últimos días de Maxime –Xavier Dolan– que debe pasarse dos años en Australia. Una parte del metraje son las despedidas autocomplacientes del personaje, mientras se teje una especie de reencuentro con un amigo de la infancia, Matthias con el que surgirá un primer intento de historia de amor. No hay nada nuevo que nos pueda sorprender y quizás este es el principal problema de la película. Si algo tenía interesante el cine anterior de Dolan –desde Les Amours imaginaires hasta Mommy, pasando por Juste la fin du monde– es que cada película era fruto de una búsqueda, más o menos conseguida, pero existente. En cambioMatthias & Maxime es el resultado de una certeza, de un cierto acomodo después de la crisis. Àngel Quintana

SUMMER OF CHANGSHA (Zu Feng). Un certain regard

En una entrevista con Zu Feng, director de Summer of Changsha, el cineasta afirma que una buena película debe tener como mínimo tres capas. En la primera capa debe existir una buena historia. En la segunda debe hacerse visible la humanidad que se esconde tras la historia, mientras que en la tercera capa es preciso hablar de los vínculos entre los seres humanos y la religión. Todo intento de construcción de una buena película a partir de una serie de leyes rígidas suele acabar determinado al fracaso. En Summer of Changsha podría haber una buena historia, bastante convencional, sobre dos policías que investigan la aparición de diferentes partes de un cadáver desmembrado. La víctima es el hermano de una joven enfermera hacia la que uno de los dos policías sentirá una cierta atracción. La cara humana del relato estaría presente en las relaciones entre los personajes que intentan sobrepasar la barrera del cine de género para mostrar a dos seres que han caído en un abismo personal, pero para los que su reencuentro será una ayuda a la superación. El problema se establece cuando la película quiere derivar de lo concreto hacia la mística. Cuando el caso ha sido resulto, en la última parte del metraje, se establece una especie de comunión entre los personajes que intentan superar la muerte, intentan buscar un nuevo sentido a la existencia y buscan una especie de comunión entre su entorno y ellos mismos. Zu Feng cae de forma progresiva en la retórica hasta que la película se descompone. Àngel Quintana

SEM SEU SANGUE (Alice Furtado). Quincena de los realizadores

El primer largometraje de Alice Furtado es una sugerente obra que, como Les Particules, apuesta por una sutil forma de género fantástico como vía para retratar la desorientación de su personaje principal; y que, como Zombi Child, rescata los ritos y tradiciones del vudú haitiano como símbolo de la no resignación ante la pérdida del amor. Estableciendo un paralelismo entre la enfermedad y el deseo (con la sangre como elemento central), Furtado parte de esa pérdida para componer, más que un relato, un estado de ánimo: la joven Silvia deambula en una especie de limbo, de tiempo suspendido, en busca del modo de reconectar con la realidad; se entrecruzan en su camino pequeñas historias que ejercen como fugas y contrapuntos a la situación vital del personaje, como posibles respuestas o solo como preguntas que se sumen a su desorientación. El espacio exótico y de tintes míticos convocado por la cineasta apuntala esa sensación de no-lugar, mientras que su manejo del tiempo, de la puesta en escena y de un guion que se dibuja a pinceladas a veces aparentemente inconexas imprime a la película un tono poético, de nuevo no tan lejano al que proponía Les Particules, aunque sin algunas de las carencias dramáticas de aquella. Es cierto que, como consecuencia, la narración a veces se desdibuja un tanto, pero el debut de Furtado muestra a una cineasta con personalidad a la que habrá que prestar atención en sus obras futuras. Juanma Ruiz

GHOST TROPIC (Bas Devos). Quincena de los realizadores

Una mujer de mediana edad se queda dormida en el metro mientras regresa a casa desde el trabajo. Cuando despierta, está al final de la línea y debe realizar un largo trayecto a pie. Como si fuera una versión en miniatura de Lillian, el film de Bas Devos presenta otra odisea de vuelta al hogar, en este caso de escala mucho más asequible tanto en su argumento como en sus implicaciones. Devos no parece buscar grandes reflexiones sobre la sociedad, sino todo lo contrario: ahondar en lo mínimo y lo cotidiano, en las cosas que suceden habitualmente de forma rutinaria sin que nos demos cuenta y que de repente, a altas horas, resuenan con más fuerza en el vacío de la ciudad. El cineasta, con su planificación pausada, contempla cada rincón nocturno y extrae de los lugares aparentemente comunes un misterio y una fuerza sorprendentes. En la quietud, domina la escena una excelente fotografía que, sin dejar de ser naturalista en todo momento, incide en las luces y los colores que solo se encuentran de madrugada: no se trata de estilizar, sino de saber dónde mirar. Parca en diálogos, la película remite a otras odiseas de lo cotidiano como La mujer sin piano, de Javier Rebollo, aunque Devos esté dispuesto a hacer más concesiones al mainstream que aquella: el empleo de la música, por ejemplo, para enfatizar algunos momentos de forma innecesariamente emocional, resta algo de pegada al conjunto. Pero se trata, sin duda, de una de las propuestas más interesantes de la Quincena, llegada justo cuando estaba a punto de sonar la campana final del festival y parecía que poco quedaba ya por descubrir. Bienvenida sea. Juanma Ruiz

YVES (Benoît Forgeard). Quincena de los realizadores – clausura

La película de clausura de la Quincena comparte naturaleza con la de inauguración: si Le Daim mostraba la relación de un individuo patético y fracasado con su chaqueta de piel, Yves relata el lazo que se establece entre un desastroso joven y su frigorífico inteligente. Dos películas sobre la necesidad de establecer vínculos emocionales, narradas ambas en similar tono de comedia absurda y de escaso calado. La cinta de Forgeard se mueve a golpe de capricho, sin dejar espacio en su desarrollo para la construcción verosímil, veraz o siquiera mínimamente lógica de sus personajes, tomando y desechando amistades y amoríos a placer. Ante tal falta de elaboración resulta imposible, en última instancia, edificar una obra sobre las relaciones, puesto que no hay en pantalla ninguna relación que parezca propia de seres humanos, sino solo de sus caricaturas vacías. Pero además, a medida que avanza el metraje el film abandona toda pretensión de causalidad en su desarrollo, y eleva el nivel de arbitrariedad hasta que se sumerge de lleno en lo grotesco para alcanzar lo que parece ser algún tipo de moraleja difícilmente inteligible. Triste final para una Quincena de los realizadores que, al margen de sus cintas de apertura y cierre, ha estado salpicada de obras sólidas y estimulantes. Juanma Ruiz

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE (Arnaud Desplechin). Sección Oficial

Con música de fondo, una voz en off habla de Roubaix, de sus calles, de su gente y de su pasado industrial; hasta que la cámara se posa en otra calle, la de un pueblo argelino, dibujado en un cuadrito que cuelga de la casa del capitán de policía encarnado por Roschdy Zem. La dualidad de la familia de inmigrantes se presenta aquí en el retrato de dos lugares. En Roubaix, une lumière, Desplechin filma su ciudad como no lo había hecho antes; de entrada, porque en su última película la localidad deviene protagonista, al menos, de la primera parte. Desde lo alto de un edificio junto al ayuntamiento, el capitán señala las fronteras que rodean la ciudad y las pesquisas de una brigada de policía local define las circunstancias políticas y sociales. Aquí todos los crímenes son verdad, se lee al principio de la película, cuando las luces navideñas, la noche y un vidrio empañado sugieren un estadio más propio de lo onírico que del realismo a lo The Wire. La cuestión de la verdad irá emergiendo a medida que la película se adentra en un relato sórdido propio de Capote o de Anne Perry (quien, con otro nombre, cometió el crimen que daría pie a Criaturas celestiales). Bajo el manto del género policíaco, Desplechin despliega la más apasionante de sus obsesiones: la representación de la reconstrucción, ya sea del recuerdo, del pasado o de la ficción; de un incendio o de un asesinato. En Roubaix, une lumière, el interrogatorio sirve para ir tanteando el relato, que se irá definiendo y acomodando, hasta llegar a una suerte de puesta en escena del mismo, a la manera de Death by Hanging, de Nagisa Oshima. Violeta Kovacsics

Alejándose deliberadamente de la dimensión novelesca de muchas de sus películas, Arnaud Desplechin se sumerge aquí en el torbellino estrictamente físico y casi documental del trabajo cotidiano de un grupo de policías en su propia ciudad natal: la Roubaix del título. En busca de lo real y de los hechos, del material en bruto que proporciona la realidad física, el cineasta retrata con solidez el ‘estado de las cosas’ en las tareas diarias de la policía y en el pulso callejero y delincuente de muchos barrios de la ciudad hasta que, poco a poco, toda la atención del relato converge en la investigación del asesinato de una pobre anciana por parte de dos mujeres jóvenes (Léa Seydoyx y Sara Forestier) que eran también sus vecinas. La mirada del comisario Daoud (Roschdy Zem), de origen argelino, pero criado y formado en la ciudad, confronta con la de las dos mujeres en lo que constituye el vértice más interesante de la propuesta: el choque entre un arquetipo fílmico bien definido (un policía lacónico y seco, introvertido y silencioso, con nítidas raíces en los héroes de Jean-Pierre Melville) y dos asesinas que, poco a poco, van desvelando la compleja humanidad subyacente bajo su enigmática personalidad. Desplechin no las juzga. Lo que le interesa es exactamente lo contrario: interrogarse por la verdad interior que esconde la maldad, bucear en el enigma de esa perturbadora dualidad. Por eso la película tampoco muestra el crimen, sino su reconstrucción a cargo de las propias asesinas bajo la mirada de los policías. A la sazón, Roubaix: une lumière trata exactamente de eso: de la representación de una reconstrucción (Violeta Kovacsics dixit), de los abismos y del vértigo que pueden abrirse bajo el suelo de un asesino cuando este se reconoce como tal y se enfrenta al horror de sus actos. Dostoievsky no está tan lejos; tampoco Hitchcock. De forma llamativa, la película parece haber concitado no pocas incomprensiones cuando, para este cronista, ofrece una de las propuestas cinematográficas más sólidas, inquietantes y serias del festival, si bien carente por completo de toda simplificación en su sentido dramático y de todo tipo de alharacas en su estilo. Renuncias que no parecen cotizar demasiado alto en medio de esta feria de las vanidades (también de nosotros, los críticos). Carlos F. Heredero

Después de haber creado diferentes alter ego y de haber transitado por diversos bosques narrativos relacionados con sus propias ficciones, Arnaud Desplechin decide retratar su ciudad natal, Roubaix. Situada cerca de Lille y de la frontera Belga, está considerada como una de las zonas más problemáticas de Francia, con un alto indice de delincuencia. Para retratar la degradación –o el lado oscuro– de esa ciudad que hasta ahora había sido la Arcadia perdida del cine de Desplechin, parte de cuatro casos criminales. Una pareja de policía decide llevar a cabo diversas investigaciones. No obstante, en un momento determinado, Desplechin decide concentrar la atención de la película en un caso criminal que tuvo lugar en 2002, cuando dos mujeres que vivían juntas asesinaron a su vecina. Los interrogatorios de este acto criminal fueron filmados por Mosco Boucault y montados en un documental para televisión, a partir del cual se inspira toda la parte central de la película. Desplechin parte de la realidad pero también juega con los ecos de cierta literatura en torno a las mujeres asesinas, mitificada por la obra teatral Las criadas de Jean Genet.

A pesar de partir de un retrato social colectivo, el reto de Desplechin se sitúa en otro orden y tiene que ver con el problema del lenguaje y sus límites. Estamos frente a un acto criminal que ha sucedido en un espacio en off y que dos agentes de policía han de reconstruir. Para llevar a cabo este proceso, Desplechin sigue atentamente los interrogatorios, con sus excesos, sus dilaciones, los intercambios de puntos de vista entre las dos acusadas e incluso la reconstrucción pericial. Frente a la realidad nos encontramos con los relatos policiales que sirven de base legal para reconstruir una cierta realidad. Nunca llegaremos a saber que es lo que realmente pasó, aunque los policías parten de una cierta certeza y hayan hecho su apuesta. Lo que importa es de que forma el relato puede llegar a configurar y dar forma a los límites de una reconstrucción. En cierto modo, Desplechin nos está hablando de la diferencia entre el relato oral –la diegesis– y el relato representado –la mimesis– y como el cineasta es prisionero de un lenguaje con el que debe reconstruir algo que siempre acabará difiriendo de la realidad y de la verdad del mundo. Estamos ante un dispositivo teórico que siempre ha preocupado a Desplechin y que ya estaba en la base de dos de sus obras anteriores Esther Khan y Jimmy P. Àngel Quintana

ICE ON FIRE (Leila Conners). Sesiones especiales

Solo la presencia en Cannes de Leonardo di Caprio, que lee aquí el comentario en off del narrador, y la actualidad del tema (la denuncia de la catástrofe ambiental que provocan el calentamiento del planeta y el cambio climático) pueden explicar la presencia en un festival como este de un film que, en realidad, no es más que un reportaje televisivo sin otras aspiraciones artísticas o formales. La única novedad del enfoque consiste en colocar sobre el tablero, con cierta fundamentación científica, las alternativas tecnológicas y ambientalistas que hoy en día empiezan ya a ponerse en marcha para retener en la tierra el exceso de carbono y para combatir el efecto de los gases invernadero. Como documental de divulgación puede ser interesante. Como cine, es inexistente. Carlos F. Heredero

NINA WU (Midi Z). Un certain regard

Cineasta de origen birmano, pero afincado en Taiwán, Midi Z (de verdadero nombre, Chao Te-yin) tiene a sus espaldas ya una notable filmografía y algunos premios importantes, incluido el de la Crítica Internacional en Venecia por Adieu Mandalay (2016). Esta vez escribe el guion junto con la actriz protagonista (Wu Ke-xi) para contar la historia de una joven que, tras dejar su pueblo natal a los ocho años y una vez instalada en Taipei, trata de ganarse la vida como actriz participando en algunos cortos, en anuncios publicitarios y en un programa de telerealidad en streaming. Finalmente, le llega la oportunidad de actuar en un primer largometraje, pero a partir de entonces su imaginación, sus miedos y sus fantasmas del pasado asaltan su mente de forma intermitente, lo que permite a los autores del film jugar con la triple dialéctica entre su mundo real, su mundo imaginario y la ficción que debe interpretar en el rodaje. El regreso ocasional a su pueblo y el reencuentro con otra joven, de la que siempre estuvo enamorada, resucita el desgarro de un amor lésbico truncado por la separación. La construcción final de ese puzle resulta, empero, más bien confusa cuando no abiertamente caprichosa, sin que la puesta en escena ofrezca mucho más que un cierto look contemporáneo, más estético que conceptual. Carlos F. Heredero

HOMEWARD (Nariman Aliev). Un certain regard

Ópera prima del cineasta ucraniano Nariman Aliev, escrita en colaboración con la realizadora Marysia Nikitiuk, Homeward cuenta un largo viaje de retorno desde Kiev a las tierras de la península de Crimea. Viaje de un padre y de su hijo pequeño, que transportan el cadáver del hijo mayor, muerto en los conflictos bélicos del Donbass. Los personajes pertenecen a la etnia de los tártaros musulmanes de Crimea y el itinerario que siguen es también, inevitablemente, un trayecto de duelo y de ajuste de cuentas con los vínculos familiares y con las ataduras socioculturales que estos conservan con su tierra natal. El tradicionalismo del padre, en explosiva alianza con su resentimiento por la pérdida del hijo, contrasta con la juventud del hijo y con sus apegos a un mundo moderno y a una existencia no subordinada a las viejas raíces. Una dialéctica que, conforme a los patrones previsibles de toda road movie, desemboca en un cierto intercambio de perspectivas, que evolucionan en sentido inverso y que hacen posible el reconocimiento mutuo entre ambos. Un doble itinerario, por tanto, contado y filmado por Aliev con tanta corrección como asepsia, de manera tan correcta como previsible, sin ningún otro tipo de aliciente formal o estilístico. Carlos F. Heredero

LES PARTICULES (Blaise Harrison). Quincena de los realizadores

En la frontera franco suiza se encuentra el acelerador de partículas más potente del mundo que provoca coaliciones entre los protones para recrear las condiciones de energía del big bang. Este aparato científico sirve de excusa al cineasta suizo Blaise Harrison para llevar a cabo una curiosa película de autor que se desplaza hacia el cine fantástico. Los protagonistas son un grupo de jóvenes que están en el último año del instituto. Se drogan, organizan fiestas, van a acampar al bosque y empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales. Todo esto se desarrolla cerca del acelerador de partículas y éste empezará a interferir en sus vidas. Las nociones de realidad, de espacio/tiempo empiezan a perturbare así como la percepción que los personajes tienen del mundo. Algo extraño empieza a surgir en la superficie. En algunos momentos parece como si Les Particules quisiera desembocar hacia un producto original en el que ciertas reminiscencias del cine de Gus Van Sant dan paso a un curioso delirio fantástico. La película es honesta, funciona coma curiosa ópera prima pero no acaba de apuntalar todo lo que empieza prometiendo. Àngel Quintana

Bajo el paisaje de un pequeño pueblecito suizo funciona de manera incansable el Gran Colisionador de Hadrones del CERN: una máquina revolucionaria con la que los científicos pretenden reproducir condiciones similares a las del Big Bang para entender mejor el origen y funcionamiento del universo. Sin embargo, en la superficie, nada delata la presencia de ese gran complejo subterráneo. La vida transcurre de forma apacible, monótona, mientras el joven P. A. se enfrenta a la etapa clave del paso a la edad adulta. En su primer largometraje de ficción, Blaise Harrison pone en juego su oficio como director de documentales para trazar un retrato naturalista y directo de P.A. y su entorno, para lo cual se sirve del uso de la luz natural y actores no profesionales. Y es en este último aspecto donde surgen algunos de los mayores problemas del film, puesto que ni el personaje protagonista ni su intérprete ofrecen asideros suficientes para suscitar la empatía del espectador. Pero el dispositivo que propone Les Particules estriba en la forma de conjugar ese naturalismo con un aspecto mucho más lírico, que juega a plasmar en imágenes, valiéndose de ciertos postulados de la física cuántica, todo el torbellino de sensaciones que bulle dentro de P.A., traducidos en cambios insólitos en el mundo tal y como él lo percibe. Podría entenderse el film de Harrison como una huida de lo real hacia lo fantástico, pero la propuesta es otra, más sencilla pero no exenta de belleza: convertir en imagen la materia emocional, aunque ello suponga abrirse a realidades alternativas y bailes de partículas en el aire. Juanma Ruiz

THE HALT (Lav Diaz). Quincena de los realizadores

En la actualidad, Filipinas está gobernada por Rodrigo Duterte, un presidente tristemente célebre por su mano dura, que ha devuelto la pena de muerte por ahorcamiento al país y que ha sido duramente criticado por distintas asociaciones internacionales por (entre otras cosas) sus ejecuciones extrajudiciales. Podría decirse que en Filipinas el tiempo se ha detenido en una noche perpetua. Y así la imagina Lav Diaz, que ofrece una mirada a un hipotético futuro cercano (2034) donde las erupciones volcánicas han oscurecido el sol, y el país está gobernado por un tirano cruel, mentalmente inestable y bastante ridículo. En The Halt se dan cita elementos que podrían provenir de algunos clásicos de la ciencia ficción, pasados por un prisma ‘do it yourself’: podríamos estar ante la noche omnipresente y opresiva de Blade Runner, por ejemplo, cambiando los spinners por drones que vuelan por todas partes escaneando a los ciudadanos, y filtrada por el blanco y negro y quizá algo del humor descreído de Alphaville. La obra, a caballo entre el naturalismo y una cierta estilización y deformación, encadena a lo largo de más de cuatro horas distintas escenas y personajes, a modo de viñetas individuales, que poco a poco empiezan a entretejerse hasta que la trama nace de manera natural, orgánica, como alumbrada por la propia necesidad de la vida de construir relato. Bajo el régimen del tirano residen la leal mano del ejército, los rebeldes y revolucionarios, psicólogas, prostitutas y profesoras de historia, las víctimas y los ciudadanos de a pie. Díaz examina rincón a rincón, como un antropólogo inexorable, esta sociedad que parece encallada. O, tal como señala uno de los personajes (en referencia a la enfermedad de otro), quedándose ciega poco a poco, pero en proceso de negación. Juanma Ruiz

En el cine de Lav Diaz hay siempre mil ideas por plano. Aparentemente no lo parece. La cámara está fija en plano general encuadrando a una serie de personajes que discuten, cuentan algo o se exceden. Mientras en el interior del plano, rodado generalmente en diagonal –como el cine de Louis Feuillade– surgen muchos temas, personajes excéntricos y tensiones que acaban trasladando sus películas hacia una estructura folletinesca de lujo. The Halt, su última película después de haber ganado el Leon de Oro en Venecia, dura cuatro horas y media. La figura central del relato es un dictador filipino de vieja estirpe que como todos los dictadores se cree la reencarnación de Dios en su país. El dictador es una figura imaginaria que vive en el año 2013 y prepara una especie de arma mortífera que, coincidiendo con el aniversario de Nagasaki, acabará liquidando a la humanidad. A diferencia de otros títulos que hacen referencia al pasado filipino o presentan conflictos dramáticos –Norte era una versión de Crimen y Castigo– en esta ocasión la película es una especie de distopía sobre el sudeste asiático atravesada por una serie de personajes excéntricos y puntuada por unas cuantas notas de peculiar humor. Lav Diaz nos muestra a las guardianas del régimen, a una mujer que siente una atracción por la sangre debido al entorno viciado donde ha crecido, a un ministro de defensa dimisionario, una especie de bruja especialista en recuperar la memoria, un joven revolucionario que acaba siendo amigo de un cantante de rock, una prostituta y un grupo de religiosos que se oponen inútilmente al régimen. En este contexto la sexualidad aparece cruzada, las mujeres se acuestan con mujeres, mientras los hombres lo hacen con hombres. Mientras, el dictador crece en su prepotencia, por el cielo filipino vuelan drones vigilando y controlando la sociedad. Todo parece un disparate, pero Lav Diaz tiene sus mecanismos para convertir sus películas en obras de culto, en receptáculos de un cine radical que sobrevive reinventándose constantemente. Àngel Quintana

Dentro del cine de Lav Diaz, la gran novedad en The Halt radica en su ambientación, 2034, un futuro en el que la erupción de un volcán en las islas Célebes ha dejado a todo el sudeste asiático en la oscuridad. Y llevan así ya tres años, una noche perpetua que ha aumentado la polución, las enfermedades como la gripe y ha llevado al poder a tiranos que no dudan en exterminar a la población que no vive en las grandes metrópolis urbanas. Este futuro diseñado por Diaz es un poco como el Alphaville de Godard, siendo la única licencia “futurista” la proliferación de drones en labores de vigilancia. En realidad, todo responde a un estrategia de Diaz para hablar de Filipinas y de su historia, proponiendo en esta ocasión una alegoría política narrada desde distintos puntos de vista, desde el mismo poder hasta la insurgencia. El dictador responde al nombre de Navarra, es admirador de Marcos y vive recluido en un pequeño apartamento (eso sí, con un jardín en cuyo estanque vive un cocodrilo). A su lado, al mando de las Fuerzas Especiales, están dos mujeres, Martha y Marissa, que mantienen una relación sentimental y entre las que se interpondrá una mujer que se hace pasar por una prostituta, Haminilda Ríos. Como en Melancholia, ciertos personajes actúan de incógnito y tardamos en darnos cuenta de su verdadera naturaleza. Sobre todo en una primera parte dominada por unos densos diálogos y por una representación fuertemente metaforizada y teatralizada que, milagrosamente, en el tercio final, después de la actuación de un grupo rock, se van aligerando, gracias a una puesta en escena más naturalista y a un mayor peso de los silencios. El cine de Lav Diaz parece que pierde parte de su esencia cuando se aleja del mundo rural, de la selva, los monzones y las playas salvajes. Sus interiores urbanos siempre tienen algo de impostura, como si Diaz no se encontrase cómodo entre cuatro paredes. Por eso mismo, los mejores momentos de The Halt llegan al final, cuando se adentra en las calles y se pone del lado de esos niños que constituyen las primeras víctimas propiciatorias de los tiranos de turno y los desastres medioambientales. Jaime Pena

WOUNDS (Babak Anvari). Quincena de los realizadores

Hay una idea sugerente en Wounds, aunque probablemente sea la única: el póster de Blow-up, de Michelangelo Antonioni, que preside el salón de la casa del protagonista, en conjunción con las imágenes digitales que, en las pantallas del móvil y el ordenador, plantean un misterio a resolver, podrían apuntar a una interesante reflexión sobre la pérdida de la huella de lo real en la era de la imagen virtual. Pronto queda patente que Blow-up ya no es posible hoy en día, porque las imágenes no se limitan a recoger la realidad sino que en ocasiones inventan lo irreal, sin que se pueda distinguir lo uno de lo otro. Lamentablemente, Babak Anvari no parece interesado en explorar las posibilidades de ese planteamiento, y se limita a construir una cinta de terror convencional, donde la tensión se crea a base de efectismos y nunca de atmósfera: un crescendo musical, un golpe sonoro y un corte de montaje son las herramientas que, una y otra vez, se emplean durante el metraje para provocar el sobresalto, sin convocar nunca el verdadero horror. Tampoco se aprovechan las posibilidades de una trama sobre rituales gnósticos, y la idea de las heridas como vehículo para la trascendencia no funciona más que como dispositivo de guion. Tras su abrupto final, Wounds queda como una pieza de la ‘segunda división’ de Netflix: un producto rutinario, sin vocación de trascender, ni siquiera a través de sus propias y sangrantes imperfecciones. Juanma Ruiz

O QUE ARDE (Oliver Laxe). Un certain regard

Las primeras imágenes de la película nos muestran un bosque en el que se están talando unos árboles. Los buldozzers están destruyendo una parte del paisaje. Oímos el ruido de las ramas, asistimos impotentes a la caída de los troncos, todo se derrumba ante nuestros ojos. El prólogo de O que arde nos indica que estamos ante una reflexión serena y profunda sobre un mundo rural perdido y abandonado, pero que se está destruyendo de forma progresiva. En las últimas y prodigiosas imágenes, rodadas con gran majestuosidad por el operador de cámara Mauro Herce, asistimos a la destrucción definitiva del paisaje mediante el fuego. Las llamas lo consumen todo, los bomberos luchan para salvar la vida, mientras que algunos vecinos de las masías aisladas intentan aferrarse a aquello que tienen entre manos. A partir de su prólogo y de su escena final –con la excepción del epílogo– O que arde podría ser un magnífico documental sobre la destrucción del paisaje. Entre el prólogo y el epílogo, Oliver Laxe decide construir una ficción. El protagonista es un pirómano que después de unos años en la cárcel regresa redimido a su casa. Allá vive aislado junto a su vieja madre, cuida sus vacas e intenta sobrevivir a la indiferencia de los otros y de su mundo. Laxe nos habla de la dificultad de redimirse en una sociedad concreta, pero también de la existencia de algo atávico basado en el deseo de venganza, de rechazo y en la imposibilidad del perdón. Las llamas del fuego resultan infernales pero no redimen, los condenados lo están para la vida eterna. O que arde de Oliver Laxe es una bellísima película que mezcla lo más íntimo con lo más épico, unos apuntes de ficción con la cruda realidad del interior de la Galicia rural. Àngel Quintana

Tras haber estado presente en la Quincena de los Realizadores (2010) y en la Semana de la Crítica (2016) con Todos vos sodés capitáns y Mimosas, respectivamente, Oliver Laxe regresa a Cannes (ahora ya dentro del ‘festival mayor’, en la sección Un certain regard) con la tercera y más madura de sus películas. Sus imágenes, que se abren de manera impresionante con las grandes máquinas –casi fantasmales– que arrancan los eucaliptus en medio de la noche para proteger el bosque, retratan después la rutina cotidiana en la vida de Amador, un pirómano que regresa a su pueblo tras pasar varios años en la cárcel, y la anciana Benedicta, su madre, que le acoge con la estoica naturalidad de quien le saluda todos los días. Ahí comienza la mejor parte del film: un retrato hondo, conmovedor y empático de la vida diaria en la Galicia profunda, en el universo rural de los Ancares. El trabajo con las vacas, la relación con los árboles, la dureza del invierno, la lluvia y el frío…, son escrutados por la cámara de Oliver Laxe (que filma en super 16 mm) con cercanía y sin vacuos trascendentalismos, si bien el sustrato profundo de las imágenes nos quiere hablar de la fusión armónica entre el hombre y la naturaleza, conforme a la idealizada mirada de una concepción del mundo anclada en ingenuas raíces rousseaunianas. Con todo, las imágenes de Laxe conquistan su propia verdad por la autenticidad con la que filma a sus intérpretes y por su capacidad para mantener un difícil equilibrio hecho de respeto y distancia a partes iguales. Son las imágenes de un cineasta que, a diferencia de lo que ocurría en sus dos trabajos anteriores, por fin consigue penetrar en la esencia de lo que filma, por fin consigue crear imágenes resonantes y, sobre todo, construir un tiempo fílmico autónomo que sabe dar cuenta del tiempo cotidiano y vital de los paisajes y de la experiencia que transmiten. En la segunda parte, el fuego se enseñorea de las imágenes y, de nuevo, la cámara del cineasta consigue acercarse a su dramático despliegue y, transmitir, al mismo tiempo la intensidad de la lucha humana contra el avance de las llamas. La película se hace entonces más física y más intensa, pero conserva toda su capacidad de fascinación. Es una lástima que la arquitectura narrativa del conjunto no consiga imbricar de forma más satisfactoria y operativa una y otra parte (no basta con la supuesta condición de pirómano del protagonista), pero ello no impide que nos encontremos, desde luego, ante la mejor película de su autor y, de paso, ante una de las obras más estimulantes vistas este año, hasta el momento, en la programación de Un certain regard. Carlos F. Heredero

LA FAMOSA INVASIÓN DE LOS OSOS EN SICILIA (Lorenzo Mattoti). Un certain regard

Adaptación de un libro juvenil de Dino Buzzati, publicado en 1945, y adaptado para la pantalla por Jean-Luc Fromental y Thomas Bidegain (guionista habitual de Jacques Audiard), esta pequeña joya del cine de animación está firmada por el ilustrador, pintor y autor de comics italiano Lorenzo Mattoti, que entre otros trabajos se había encargado ya de los interludios dibujados, entre episodio y episodio, en la película colectiva Eros (M. Antonioni, S. Soderbergh y W. Kar-wai, 2004) y que aquí dirige su primer largometraje en solitario. Su historia cuenta una deliciosa fábula sobre las relaciones entre los hombres y los osos, bajo cuyo desarrollo emerge una metáfora sobre la utilización despótica del poder y sobre la necesidad de preservar la autenticidad. El relato protagonizado colectivamente por los osos se halla encapsulado, a su vez, en dos narraciones contadas, la primera (al modo de la commedia dell’ arte), por un cómico ambulante y su hija, y, la segunda, por el oso ya veterano al que ambos encuentran en una cueva. Pero la gran conquista de la película es desde luego su animación, de trazo limpio y cromatismo muy bien definido, así como las coreografías musicales y el tratamiento de los espacios, particularmente imaginativo en la plasticidad de las proporciones y de las perspectivas. Una pequeña delicia, en definitiva. Carlos F. Heredero

A pesar de ser uno de los grandes nombres de las letras italianas, la fama de Dino Buzzati se suele concentrar en torno a El desierto de los tártaros. No obstante, los niños italianos conocen muy bien La famosa invasión de los osos en Sicilia, publicado en 1945 en el Corriere dei Piccoli, y editado en una versión ilustrada que no ha cesado de recorrer todas las escuelas italianas. Lorenzo Mattotti, uno de los creadores de novelas gráficas más reputados de Italia, ha decidido hacer su irrupción en el mundo de la animación con una adaptación del cuento de Buzzati. Realizado con una ilustración simple, pero con gran rigor plástico, el resultado es una maravilla animada. Mattotti recrea la fábula de un oso que un día ve como su hijo es secuestrado por los humanos. Con la ayuda de un mago, los osos acabaran invadiendo Sicilia para recuperar al hijo perdido. Una vez en el territorio de los humanos, los osos ejercerán su poder pero de forma progresiva se darán cuenta de que su lugar en el mundo es otro. Buzzatti construyó en el contexto de la inmediata postguerra una parábola sobre la invasión de los pueblos, los efectos del poder para reivindicar la necesidad de que todos encontremos nuestro auténtico lugar en el mundo. Àngel Quintana

DOGS DON’T WEAR PANTS (Jukka Pekka Valkeapää). Quincena de los realizadores

Un hombre incapaz de procesar su viudedad encuentra en una dominatrix el medio para reconectar con sus emociones, y en la asfixia erótica sadomasoquista la vía para entrar en un estado de semiinconsciencia que le permita ver a su mujer fallecida. Lo que podría haber sido, con estos mimbres, una interesante exploración sobre el duelo y la gestión del dolor emocional plasmada a través del dolor físico, deviene lamentablemente, a partir de cierto punto, en un humor negro no exento de sadismo por parte de un cineasta que sostiene el plano para mostrar como al protagonista se le arranca una uña o un diente. Todo el potencial reflexivo, e incluso la vocación poética (si bien elemental) de algunas imágenes iniciales que rompen la fría asepsia con la que se retrata la vida del protagonista, se pierde en ese tránsito del drama a la comedia: un innecesario golpe de timón con el que el director, quizá por algún tipo de espíritu gamberro, reduce a la indignidad y al patetismo a un personaje que probablemente merecía un tratamiento mejor. Juanma Ruiz

TLAMESS (Ala Eddine Slim). Quincena de los realizadores

Sin duda la película más heterodoxa y radical de la Quincena hasta el momento, Tlamess comienza siguiendo a un soldado tunecino que vuelve al hogar tras enterarse de la muerte de su madre y posteriormente no regresa a su puesto. De nuevo, como ocurría en Lillian, asistimos al periplo de un personaje silente, que no pronuncia una palabra prácticamente a lo largo de todo el film, y que por tanto se perfila estrictamente a través de sus acciones. Dividida claramente en dos mitades, la cinta muestra la huida de este hombre, perseguido por las autoridades, en un ejercicio de intensidad dramática, hasta culminar en una escena a mitad de metraje que funciona como primer final, y también como punto y aparte. Lo que se desarrolla a partir de ahí es un relato distinto, de tintes fantásticos, que bien podría ser la mezcla imposible entre La tortuga roja de Dudok de Wit y el universo de Apichatpong Weerasethakul. Ala Eddine Slim lanza elementos dispares y discordantes al espectador, desde el diálogo de miradas entre los protagonistas (en un sentido literal: primerísimos planos de los ojos de ambos acompañados por subtítulos) hasta una suerte de monolito reminiscente de 2001, una odisea espacial. Cabe lamentar que en esta segunda mitad, la cinta abandone de forma un tanto abrupta la lógica narrativa en lo tocante al comportamiento y reacciones de sus personajes, pero la capacidad fabuladora de Tlamess y la particular poética que construye acaban por ofrecer algunas de las imágenes más sugerentes y audaces que se han visto en esta edición del festival. Juanma Ruiz

POR EL DINERO (Alejo Moguillansky). Quincena de los realizadores

Producida por El Pampero Cine, la nueva cinta de Alejo Moguillansky se inscribe en buena medida en los parámetros (industriales, pero también estilísticos y de fondo) de obras como la Historias Extraordinarias de Mariano Llinás. Como sucedía en aquella, Por el dinero es una cinta que se deleita en el propio acto de narrar, emparentando su fábula low-cost con la tradición de algunos grandes contadores de historias, desde Robert Louis Stevenson hasta Hugo Pratt. Como base de este storytelling, una voz en off y una colección de momentos articulados mediante todo tipo de recursos: el uso lleno de ironía de la música clásica, cuya grandilocuencia choca con la precariedad de sus imágenes; la máquina de escribir de un policía que toma declaración a un sospechoso; la división en actos de lo que se presenta, en palabras de uno de los personajes, como “una pequeña tragedia”, e incluso algún que otro número musical. Todo ello al servicio de dos empresas quijotescas paralelas: la de los protagonistas, con su grupo de teatro en una búsqueda desesperada de solvencia económica, y la de la propia película, creada en unas condiciones industriales presumiblemente muy similares a las que viven sus personajes. No es casual que Moguillansky se interprete a sí mismo para la causa: Por el dinero habla de la dificultad de sacar adelante la empresa artística en un mundo dominado por otras disciplinas más rentables como la publicidad o el marketing. Por eso el film muestra, con socarronería, a un grupo de individuos que tratan de sobrevivir al propio hecho de crear arte en los márgenes. Teatro ‘off’ para un cine ‘off’, en una obra mucho más grande de lo que su estilo guerrillero da a entender. Juanma Ruiz

Alejo Moguillansky forma parte, junto a Mariano Llinás, de los creadores de la productora El Pampero que el año pasado se pasearon por el mundo exhibiendo las catorce horas de La Flor. La propuesta que han presentado en Cannes es más corta y más modesta pero, no por ello resulta muy eficiente como fábula sobre el estado del mundo y del arte. Moguillansky nos cuenta la historia de una troupe de teatro que quiere ganarse la vida exhibiendo sus obras en el territorio del ‘off’ de la cartelera bonaerense. Quieren vivir de su arte, pero saben que están condenados a mal vivir y por este motivo han titulado su obra Por el dinero. Consideran que es legítimo hacer teatro para ganar dinero y ennoblecer su trabajo. Durante una estancia en el festival de Teatro de Cali –Colombia– un viejo autor teatral les recordará que los actores y directores de teatro trabajan más que un obrero, curiosamente ganan menos dinero, pero pueden disfrutar más de su tiempo y de su trabajo. Esta paradoja tiene su punto de perversión: el modo según el cual determinadas formas de arte surgen de una vocación o de un deseo de disfrutar con su práctica, no hay problema para crear una cierta precariedad. Moguillansky parece trazar una especie de fábula brechtiana que va más allá del propio ámbito teatral para convertirse en una fábula sobre el estado del mundo. La precariedad no solo está presente únicamente en los que suben a los escenarios, sino en la propia economía argentina y en la ola de liberalismo que está presente en América Latina. Àngel Quintana

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD (Quentin Tarantino). Sección oficial

Explica uno de los personajes del film que al hacer una película de época lo importante no es la exactitud histórica, sino captar el zeitgeist del momento presente. Puede que ahí se encuentre la clave de la última película de Quentin Tarantino, que regresa a finales de los años sesenta para pasearse alrededor de la mayor leyenda negra de Hollywood: los crímenes de la Familia Manson. Por medio de dos ‘perdedores del cine’ (un actor y su doble de escenas de riesgo), Tarantino se ubica en los momentos inmediatamente anteriores a la matanza para indagar en el lado oscuro del star system de aquellos años y, quizá, proponer su reverso luminoso. Solo así se entienden muchos de los elementos del relato: el momento en que uno de los protagonistas rechaza las insinuaciones sexuales de una muchacha por ser menor de edad, mostrando una integridad que no cabía esperar del personaje; o la sucesión de figuras y momentos de la historia más turbia del lugar (desde la alusión velada a la muerte sin esclarecer de Natalie Wood hasta la aparición de un Bruce Lee igualmente rodeado por la mitología sobre su fallecimiento, pasando por el obligado Roman Polanski). Parece como si el cineasta, que no salió precisamente indemne de la avalancha de confesiones y descubrimientos acontecidos a partir del caso Harvey Weinstein, tratara por medio de sus imágenes de expresar un mea culpa y exorcizar tanto los demonios personales como los colectivos de una ‘Meca del cine’ tocada por el escándalo y la impureza. Por eso, al caligrafiar su cinta alrededor del presunto pecado original de Hollywood buscando al mismo tiempo captar el zeitgeist del presente, es posible que Tarantino haya creado la primera gran película de la era post-Weinstein. Juanma Ruiz

La inmersión de Tarantino en el Hollywood de finales de los años sesenta y su acercamiento a la figura trágica de Sharon Tate se esperaba con particular delectación dadas las acreditadas debilidades cinéfilas del autor de Pulp Fiction, Kill Bill o Malditos bastardos. Era seguro, y así lo confirma este nuevo trabajo, que el tema, el escenario y la época le permitirían desplegar a placer todos sus referentes más queridos, que aquí están básicamente relacionados con la decadencia del viejo Hollywood de los años cincuenta y la transformación de los grandes estudios, con el cine de acción de serie B, con las series de televisión de la época, con las coproducciones europeas y con el spaguetti western, incluyendo citas y tributos explícitos a Sergio Corbucci, Joaquín Romero Marchent y Antonio Margheriti (citado aquí por su verdadero nombre, y no por el seudónimo que utilizó para firmar algunos de sus westerns: Anthony M. Dawson). Lo que quizá no se podía prever es que su nueva historia (protagonizada en realidad por dos pobres diablos que se mueven en los márgenes del sistema: un actor en decadencia y su doble de acción; respectivamente Leonardo di Caprio y Brad Pitt) haya terminado siendo la menos inventiva y la más rutinaria de todas las suyas, la que está construida con menos tensión (la arquitectura narrativa del film parece tan desigual y tan descompensada que no sería en absoluto extraño que Tarantino decida modificar el montaje antes de su estreno comercial) y la que se refugia, con mayor indolencia, en dos o tres set pieces que aquí carecen de la brillantez en los diálogos y de la fuerza visual con que las ha filmado en títulos anteriores.

Una visita de Brad Pitt al campamento hippie de Charles Manson se salda sin nada verdaderamente relevante para la trama. Un interludio dedicado a contar el periplo europeo del personaje de Di Caprio solo vale para encadenar citas y homenajes particulares al spaguetti western. La función del personaje de Sharon Tate se reduce a poco más de una secuencia en la que esta entra en un cine para ver una película protagonizada por ella. La aparición sobrevenida del personaje de Bruce Lee solo da lugar a un caprichoso, pero largo paréntesis completamente desgajado de todo lo demás y a una burda caricatura de trazo bastante grueso. Con aislados destellos bien reconocibles, casi todo parece desmayado y rutinario, por mucho que bajo las imágenes se pueda reconocer el carácter lúdico de la celebración, así como el cariño del director por una época y por unos referentes que formaron parte de su formación cinéfila. Finalmente, y al igual que en Malditos bastardos, Tarantino vuelve a reescribir la Historia en la decisión más valiente y, para algunos, quizás también la más desconcertante de todo el film, en lo que sin duda constituye su particular acto de rebelión contra el fatalismo y su íntima reivindicación del Hollywood de sus mitos y del poder del cine, capaz de asumir en los términos propios de una ficción lúdica todo el horror del que la realidad no pudo escapar. Carlos F. Heredero

El título de la nueva película de Quentin Tarantino posee puntos suspensivos. Érase una vez… nos traslada a la idea de la fábula, entendida como relato sobre un mundo al que no exigimos que lo contado sea real sino simplemente verosímil. Tarantino empieza avisándonos de que aquello que veremos enlaza con los cuentos y que quizás los protagonistas de su cuento acaben viviendo felices y comiendo perdices. No obstante, el cuento se sitúa en un lugar muy concreto, Hollywood, y esto nos lleva a todo tipo de especulaciones. Hollywood fue la gran fábrica de sueños pero también existió (y existe). La fábrica se transformó y se modificó en los años sesenta. En ese Hollywood hubo estrellas reales llamadas Steve Mc Queen, Roman Polanski o Sharon Tate. Todos ellos transitan por la película de Tarantino del mismo modo que el cardenal Richelieu transitaba por Los tres mosqueteros, pero junto a los seres que existieron están unos personajes ficticios llamados Rick Dalton –un actor en crisis–, Cliff Booth –un especialista– o Marvin Schwarz –un productor–. Estamos en una época concreta 1969, incluso en la parte final nos desplazaremos a un día concreto: el 8 de agosto de 1969, en ese momento en el que todo cambiaba. En Hollywood, los jóvenes barbudos y melenudos habían empezado a tomar el poder y a experimentar con nuevas formas de hacer cine. Los hippies habían irrumpido en la pantalla con Easy Rider, las piscinas de Los Angeles se habían popularizado gracias a El Graduado, pero también estaban las historias de serie B, los exploits para un público más joven y esos spaghetti western que venían de Europa y que avanzaron determinadas formas de pastiche más allá del género. En este contexto, el gran escaparate audiovisual fue la televisión, los seriales del oeste o del FBI que crearon nuevos héroes y nuevas formas de justicia y de violencia. La ficción estaba omnipresente en un mundo en el que todo cambiaba porque la fábrica de sueños se había hecho adulta y empezaba a ser otra cosa.

Tarantino describe ese 1969 pero nos habla muy poco de Vietnam, y no nos dice nada de la misión espacial Apolo XI, ni de las elecciones que llevaron a Richard Nixon a la Casablanca. El mundo de Tarantino siempre ha sido un gran videoclub y él se ha convertido en un peculiar archivero, que lo recicla todo –incluso cita en la película los westerns de Joaquín Romero Marchent– porque su mundo no es más que un gran depósito. Frente al nuevo Hollywood, Tarantino juega y disfruta porque tiene la oportunidad de jugar –una vez más– con el más grande tren eléctrico que se ha construido. Por este motivo, en una parte esencial del metraje de Once Upon a Time… in Hollywood, vemos múltiples recreaciones de series de televisión, westerns decadentes… Media película es como un gran collage de imágenes y de tiempos muertos, hasta el punto de qué nunca sabemos en qué lado de la pantalla nos situamos. Lo único que nos queda claro, y es muy importante, es que nunca vamos a estar del lado de la Historia.

En ese Hollywood también había la violencia. La violencia estaba en la pantalla porque se había roto con los preceptos del código Hayes y las muertes podían filmarse a cámara lenta. Incluso las ficciones televisivas nos mostraban a múltiples héroes que siempre tenían su pistola a mano. La violencia inundaba las ficciones, pero Hollywood en 1969 también fue un ‘Hollywood Babilonia’. La violencia real también estaba tras las vallas de los lujosos chalets de las estrellas.

Más allá del cuento y del retrato de Hollywood, Once Upon a time… in Hollywood es una excelente película porque –como Malditos Bastardos– construye una utopía. ¿Qué pasaría si las ficciones fueran capaces de cambiar el destino de las cosas, de transformar el mundo sin que hiciera su irrupción la violencia real? ¿Es posible separar la crueldad de la pantalla de la crueldad del mundo? Quentin Tarantino reivindica esta utopía y nos recuerda que en la fábrica de sueños la sangre es pintura roja, que los cuerpos deformados no son más que simples muñecos de látex. Incluso nos recuerda que detrás de una estrella está siempre su sombra. Mientras seamos niños y seamos capaces de creer en los cuentos que empiezan recordándonos el ‘Eráse un avez…’, la ilusión de la ficción funcionará como una excelente catarsis para configurar la utopía. Àngel Quintana

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE GUSMÃO (Karim Aïnouz). Un certain regard